サングラハ教育・心理研究所会報『サングラハ』は、今回で創刊第二〇〇号を迎えました。一九九二年二月の第一号から三十余年、ご愛読いただいた読者の皆様のお陰であり、長年の御協力に感謝申し上げます。

これを記念し、研究所に御縁の深い方々、会員の皆様から「サングラハと私の学び」をテーマに、御寄稿をいただきました。心より御礼申し上げます。

今後とも、当研究所の活動へのご協力のほど、よろしくお願いいたします。

編集担当

*掲載は会員種別等ごと・五十音順としています。

専門家・参加者・受講者の声

ヒューマン・ギルド 岩井 俊憲

私を【サングラハ支援】に駆り立てたものは?

岡野守也さんと私を結びつけたのは、A・アドラーの2冊の本、『人生の意味の心理学』と『人間知の心理学』(共に春秋社、高尾利数訳)でした。1986年の、アドラーの名がさほど知られていない時期のこと。当時、岡野さんは春秋社の編集長としてケン・ウィルバーの『意識のスペクトル〔1〕〔2〕』等のトランスパーソナル心理学と共に、アドラー心理学にも目を付けていらっしゃいました。

同社の営業担当の方から、『人生の意味の心理学』に続くアドラーの『人間知の心理学』が高尾利数先生のドイツ語からの訳によって出版されることが近いことを聞きつけた私は、当時の日本アドラー心理学会会長の野田俊作先生(精神科医)と共に事務局長の立場で四者会談を申し込み、訳語統一を図りました。

岡野さんと私をより近づけたのは、岡野さんが独立してサングラハ心理学研究所(発足時の名称、以後「サングラハ」と呼ばせていただきます)を立ち上げてからです。研修室をお持ちでないサングラハは、ヒューマン・ギルドの研修室を使って研修を行うことが多くなりました。

いろいろな人とのご縁もいただきました。田邊祥二さん(NHKディレクター)、大野純一さん(翻訳家、コスモス・ライブラリー社長)、諸富祥彦さん(明治大学教授)など多士済々です。この人たちとはやがて岡野さんも含めて『〈宮台真司〉をぶっとばせ!― 〝終わらない日常〟批判』(諸富祥彦編著+トランスパーソナルな仲間たち、発行:コスモス・ライブラリー)を出すに至りました。

そんな歴史を刻んだ恩師でもあり友人である岡野守也さんがパーキンソン症候群の『進行性核上性麻痺』という治療法が確立されていない難病に侵され、サングラハが危機に瀕しているとの報に接したのは、サングラハとヒューマン・ギルドの同時に会員である森 哲史さんからで、昨年の10月のことでした。私は「応援プロジェクト」を立ち上げ、何とか100人から50万円以上の基金を集めようと各方面に呼びかけ、結果として101名から526,000円の基金が寄せられ、クレジット手数料を引いて1月17日にサングラハの口座に振り込みました。

なぜ私は、こんなことを企てたか? 理由は簡単です。岡野さんが日本の窮状を打破するために邁進して来た「コスモロジー」(アドラー心理学の「共同体感覚」に近い)の灯が消えるようなことがあってはならないからです。今後のサングラハの帰趨を見守り続けます。志を共にする仲間として。

東京大学名誉教授 大井 玄

サングラハと聞くと、まず頭に浮かぶのは、明治神宮近くの不二禅堂での坐禅のいっときである。

岡野守也先生の静かだがよく通る声が耳に残るが、もはや何を聴いたか個別的には記憶にない。私は老耄の域を独りで歩いている。

しかし聴講の全体で学んだのは、ブッダの見いだした縁起の理法つまり無常、無我、相依相関があらゆる生物現象において成り立っていることだろう。

それは可視的なレベルから、量子力学のレベルにおいても成立している。

私たちは、通常、思考を言葉を通じて行い、表現する。つまり、筋道を立て論理法則に従って思考し表現する。ロゴス的世界理解である。ロゴスの原義は、物事を並べることである。

ロジックを紡ぐ作業は線形である。しかし世界は立体的であり時間の推移とともに刻々変わっていく。したがって世界を表現しようとすれば、感知されたその特徴をいくつも表現していくより方法がない。表現が精密であればあるほど多くの語数を用いるのが常道である。脳という神経細胞のつながりに沿った世界表現の宿命である。

しかし生物界には神経細胞のつながりを使わず、世界を理解し生存を続ける個体がある。その一例が粘菌(変形菌)である。

粘菌は単細胞生物であり肉眼で見ることは難しいが、その変形体は多核でありその大きさは数メートルを超えることもある。

粘菌の一生をその胞子から見ると、胞子は発芽すると中から一匹のアメーバが生まれる。アメーバは水のなかではべん毛をはやしべん毛細胞に変身する。また乾いた場所では粘菌アメーバへと戻る。粘菌アメーバは細菌などの餌を食べて分裂し、増殖する。

粘菌アメーバにはオス・メスがあり、異なる性が出会うと接合し、変形体へと成長する。変形体は餌をとるが、分裂せずにどんどん大きくなっていく。成熟した変形体は、やがてきのこのような子実体になる。子実体には「子のう」と呼ばれる袋があり、その中で減数分裂の後に、たくさんの胞子になる。

粘菌は賢い。粘菌の変形体を迷路に入れ、比較的に離れた二か所に小さな餌を置くと、粘菌は最初は迷路のすべてにからだを伸ばすが、時間がたつと最短距離で餌と餌を結ぶ太い管状の一本になる。もっとも効率よく身体のすべてに餌が行き渡るように変形したのである。粘菌の世界理解は脳の神経回路によるものではなく身体全体によるものである。

坐禅による世界理解は、道元が説明したように、身体を真直ぐにして結跏趺坐し、開眼したまま何も考えずにいるのである。そこにはロゴス的言語による解釈はない。

それは、粘菌同様、全身による理解そして悟りと言えよう。

私がサングラハにおいて学んだこともそう表現できよう。

岡野 千世子

夫が、出版社に勤めながら、サングラハ心理学研究所(現サングラハ教育・心理研究所)を立ち上げたのは、一九九二年一月、会報誌『サングラハ』の創刊第一号が出来たのが二月で、夫は四十四歳、それから三十三年経ち、今回で二〇〇号を迎えます。

本当に長い時が経ちました。その間、様々な心理学やコスモロジー、仏教の講座や、奈良、青森、新潟などで行ったワークショップで沢山の方々と交流することができて、楽しかった思い出がいっぱいです。

長い間会報に執筆をして下さった先生方や会員の方々、本業がありながら編集を長く続けて下さっている方、ホームページや発送を担って下さっている方、会に関わって下さっている皆様に感謝申し上げます。

立ち上げから数年経った五十歳のある日、夫から大変なことを相談されました。出版社を辞めてサングラハ心理学研究所というライフワークに専念したいということでした。その時は驚き、先の心配もありましたが、日頃からいろいろ話して夫の考えていることを聞いていたので、思いは理解できましたし、与えられた人生は一回なので、「後悔しないようにあなたが決めて下さい」と言い、夫は瞑想をして決断をしました。

元々体力派ではない夫のそれからのさらなる学びと働きは、体を心配しながらも、尊敬に値するものでした。

講座では真面目で向学心の高い方々と共に学びましたので、とても楽しい充実した時間でした。

特に唯識の学びでは、自分の心がよくわかり、人間への理解が深まったことは嬉しいことです。

私は、学んだことを日々の生活に活かしたいと思っていますが、夫が思いがけない病になり、二年余り前から自宅での闘病生活で、残念ながら様々な活動ができません。そんな中、奇跡的回復を毎日天に祈りながら、単調な生活の中ですが、いろいろな学びの中でも特に感動した「無財の八施」と「作務」の心で生活することを心がけています。無心で働いていると、坐禅と同じように心が落ち着きます。

直接お会いすることは難しいかもしれませんが、これからもご一緒に学んでいきたいと思っています。どうぞよろしくお願い致します。

維持会員 貝谷 久宣

道元の神経科学

ある時、坐禅の先輩、大井玄先生に「唯識を知っていますか?」と問われた。当時の私にとっては全く聞きなれない新語だった。すぐさま、岡野守也著NHKライブラリー「唯識のすすめ 仏教の深層心理学」を買い求めた。この本を、私は繰り返し読んだ。久し振りにこの本を取り出すと最後のページに以下の読後感が書かれていた。「まとめることがうまい、わかり易い、幅広い知識でよい点、足りない点を指摘、それが『習合』という言葉で要約されている。『統合』ではなく『習合』は彼の人柄。平成21年2月10日」と記されていた。私はそれまで、本に読後感を記すことはさほど多くはなかった。よほど心を揺さぶられたのであろう。

私の持っている最も古い「サングラハ」は103号(2009年1月25日発行)である。この時間経過から行けば、私と岡野守也氏とのお付き合いは平成20年の後半に始まったと思われる。その後、岡野先生には日本認知療法学会の特別講演など、私の関与する機会で数回のご講演をお願いした。さて、先生との関係はこのぐらいにして、本論に入ろう。

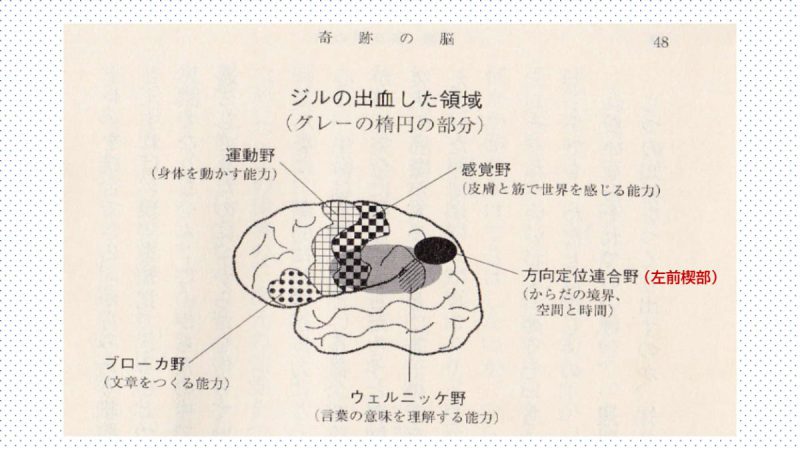

私は生物学的精神医学の学徒である。人の心について、脳をベースにした考えをもって57年間診察してきた。そんな私には、「禅的生活」(玄侑宗久)の中に記されていた「お悟りも脳の働き?」と言う一節が、坐禅を始めるきっかけとなった。それは、トーマス・ジェファーソン大学のニューバーグ教授の悟り体験の脳画像研究の紹介であった。このような日々の中でさらに衝撃的な本に出合った(奇跡の脳)。この本の著者である30代半ばのハーバード大学の女性解剖学者ジル・テイラーは、ある日突然、左脳の部分出血に見舞われ、特殊な精神状態を体験した。彼女のその時の体験の一部を以下に記そう:

もはや、温度も振動も苦痛も、あるいは肉体の境目も知覚できなくなります。エネルギーの存在は広がって、まわりのエネルギーと混ざり合います……そして自分自身を、宇宙と同じように大きいと感じるのです。自分が誰でどこに住んでいるかを思い出させる内側の小さい声も、聞こえなくなっていきます。あなたは感情的な自分との古い記憶のつながりを失います。そして、まさに今ここにある、豊かな瞬間に、心奪われてしまうのです……自分が流れていると感じるのが好きでした。魂が宇宙と一つであり、周りの全てのものと一緒の流れの中にいるのを感じることが好きでした。

これはまさに悟り体験と言えるのではないだろうか。この状況は、優位半球の楔前部を含む頭頂部から後頭部にかけての脳出血による機能停止により生じたものと考えられる。左側(優位半球)の楔前部辺りは主に自我をつかさどる機能が想定されており、優位半球から抑制されている劣位半球(右側)の同部は主に空間や時間を経験する脳部位と考えられている。であるから、テイラー女史の脳卒中時の内界は自我の消滅体験と時間・空間の無限体験が生じていたと端的に表現できそうである。

約800年前に大脳半球機能の左右差を考慮したと思われる坐禅の所作が道元禅師によって記されている。道元禅師がその師如浄禅師から教えを受けた時の話である。その故事の一節に、次のような一文がある:(*)

(道)元即ち礼三拝して曰く、願わくは 大慈大悲 入定の正路を指示したまえ (如)浄・香合掌して曰く 元子坐禅の時須く心を左掌上に置くべき。

この後、道元はこれを守り坐禅を続けると、両手とも消失してしまった。さらに如浄に聞くと今度は心を全身に置きなさいと教示され、さらに修業が進み身心脱落を得て、定に入ることが出来たと言う。

上記の考えを基にすれば、坐禅中に左手に心を置くことは、右半球感覚野あたりの活性化が生じ、左半球の自我をつかさどる優位半球が相対的に弱まることになる。その結果、定に入りやすい状況になるものと推定される。

最近の研究では、瞑想年数に比例して左楔前部の萎縮が著明になると同時に、陽性感情が増加していくことが明らかにされている(Berkovich-Ohanaら、2020)。他方、右楔前部が大きくなればなるほど幸福度が増すと言う脳画像研究も日本から提出されている(Satoら、2015)。以上より、瞑想は自我の退化を起こし、幸福度を増し、最終的には悟りを生み出すという仮説が成り立つ。

さて、ダライ・ラマは次のようなことを述べている:

もし科学的な分析によって仏教の主張が誤りだという結論が出れば、その科学的な研究結果を受け容れ、仏教の主張を捨てねばならない(2005)(辻村優英、2015)。

私は、ダライ・ラマに帰依し、科学者の端くれとして仏教を捨てずに坐禅を続けることが出来そうである。

稿を終えるにあたり、岡野守也先生のご病気の快癒を心よりお祈り申し上げております。(令和7年甲巳如月天皇誕生日に記す)

追記 瞑想の神経科学に惹かれた私は一昨年、上記ニューバーグ教授の著書「Neurotheology」を翻訳し、「神経神学」として北大路書房から上梓した。

文献

・玄侑宗久 禅的生活、ちくま新書 2003

・JB テイラー 奇跡の脳、新潮文庫 2012

・Berkovich-Ohana A. ら、 Soc Cogn Affect Neurosci 2020

・Sato W. ら、 Sci Rep 2015

・辻村優英 高野山大学密教文化研究所紀要 第28号、2015 より再引用

*白隠禅師が泉州の蔭涼寺で洞家の老人から聞いたという故事の一節を宮崎奕保禅師が書き写した文章の一節 (出典不明)

維持会員 増田 満

私が岡野主幹のサングラハでの講義に参加するようになったのは25年前の2000年です。そのきっかけは、ケン・ウィルバーの『進化の構造』の内容に私がえらく感心したのを知った友人が、「関連した講座があるよ」と教えてくれたことでした。

中でも私が最も魅了されたウィルバーの考えは四象限コスモロジーでした。それは「内面と外面」及び「個と集合」の二つの相補的関係を、含んで超えるという宇宙進化の過程と組み合わせて構成したものです。

相補的関係とは、コインの表と裏の間に見られるような関係です。表しかないコイン、あるいは裏しかないコインはありません。両者は互いがなければ存在しえない、一つのものの分離しえない二つの側面と言えます。これが相補的関係です。ウィルバーは、四象限コスモロジーの四象限という考えをイメージ化する際には、左右と上下という二組の相補的関係を利用します。

何も描かれていないまっさらなホワイトボードの真ん中に一本縦に線を引きます。すると左側と右側の領域(側面)が現われます。この両側は必ずセットで現れる相補的関係になっています。もし縦ではなく横に一本線を引くと、上側と下側の側面が現われます。これらも相補的関係にあります。そしてホワイトボードに縦線と横線を一本ずつ重ねて引けば、左右と上下の二つの相補的関係の重なりから、左上、右上、左下、右下という四つの複合的な相補的側面が一つのホワイトボードに現われます。これを数学で習った縦軸横軸から現れる二次元平面の四つの象限に見立てることで、ウィルバーは四象限説の基本構造とします。

この基本構造に当てはめていくのが人間にある二つの相補的関係です。一つは心(内面)と身体(外面)です。人間であれば誰にでも心と身体があり、どちらだけということはない相補的関係だとします。もう一つは個と集合です。一般概念を当てはめているからには、人間には必ず個があると同時にそれらが集まった集合があります。仲間が誰もいないのに一人だけでこの世に生まれてきた個人、あるいは一人だけで成立する人間社会はないと考えれば、確かに相補的な関係にあると言えるのでしょう。

このような彼の考えを受け入れて、人間には内面と外面、そして個的側面と集合的側面という二種類の大枠としての相補的関係があるとして、それらを先ほど説明した左右と上下の二種類の相補的な関係からなる四象限構造に視覚的に当てはめます。すると私達人間についての四象限説ができるわけです。左上象限には個的内面(一人ひとりの心)、右上象限には個的外面(一人ひとりの身体)、左下象限には集合的内面(集団における文化)、右下象限には集合的外面(社会)というように、人間に関する相補的関係で構成された大枠の構造が表示されるのです。

ウィルバーは、時空が創発した極小状態の宇宙が、四象限を基本構造としてビッグバン以来含んで超える進化の過程を経て、今や人間が登場し、物理的にはとてつもなく巨大になったとします。このように四象限に進化の時間軸を組み合わせることで、ウィルバー流のコスモロジー(四象限コスモロジー)ができ上がります。そうして、私達個々人としての発達と私達の集団(社会)としての発達を、宇宙の歴史において位置づけることもできるようになるのです。

この四象限コスモロジーにおいて、特に個人の内面と人間の集合的内面(文化)に焦点をあててその発達を見て行きましょう。すると、個人の内面の認識能力であれば、前操作的、具体的操作的、形式的操作的、ヴィジョン・ロジックという発達の系列が、集合の内面(文化)であれば、呪術的、神話的、合理的、統合的、超統合的という発達の系列が認められます。これら個的内面の発達と集合的内面の発達の両者にはもちろん相補的な対応関係があります。

こうした個と集合の内面の発達段階は、世界各地の人類に共通に当てはまるのだというのがウィルバーの考えであり、岡野さんもほぼ認めるところであると思います。しかし、基本的な発達段階のあり方は同じでも、実際のアメリカ・ヨーロッパの歴史と日本の歴史は大きく異なっているわけですから、発達の様相には当然相違がありますし、各段階が発現する歴史的時期に当然ずれもあるわけです。個人ごとに発達の様相が異なるように、国ごとに世界観や文化の発達の様相は変わってきます。

特に日本の将来について考えたりするときには、日本の文化的背景を理解したうえで四象限説を使って検討することが必要になるでしょう。そういうような日本に特化したことをウィルバーから学ぶことなどできるはずもありません。私が岡野さんの講座に出続けた主要な要因の一つがそこにあります。

具体的には、聖徳太子の十七条憲法を日本という国の歴史的原点に置く考え、聖徳太子に加えて唯識、空海、道元を日本の精神史における四つの高峰とする考え、神仏儒習合という日本の文化的背景、などなどを岡野さんの講座で学ぶことができました。そうして、日本人が日本を、環境問題を克服して持続可能な国へと発達させていく場合の見通しまで学ぶことができたのです。例えば『「日本再生」の指針―聖徳太子『十七条憲法』と「緑の福祉国家」』(太陽出版、2011年)には、次のような統合的結論が書かれています。

『十七条憲法』の「和の国・日本」という原点からスウェーデンの「エコロジカルに持続可能な国家・緑の福祉国家」というモデルの到達点へ、いわばぐいと直線を引けば、その延長線上に、これからの日本をどう復興・再生し、持続可能な国にしていくか方向が明らかになるはずである。(「はじめに」より)

このような考えを、私のようにぼんやりした人間でさえ理解できるように、わかりやすく理路整然と述べられる人を私は岡野さん以外に知りません。そういう意味で、サングラハでの学びは、他では得られない貴重な学びであったと感じていますし、そのような学びが得られためぐりあわせに感謝してもいます。

維持会員 匿名

全国の小学校で使用されている詩集の朱書き(教師用指導書)を担当しました。(文渓堂 二〇一九)

「あかちゃんが」というサトウハチローさんの詩からは、春の隠喩をとおして、あかちゃんのあたたかさや、明るさ、生命力やみずみずしさ等が感じられるとともに、繰り返しの効果により、あかちゃんの様子をじっと見て、小さな変化にも感動する様子が、強調されていると考えられます。

さて、テキストを、サングラハのコンテキストで。

私は、子どもや教師に、こう問いを発することにしました。

「あかちゃんを見ているのは、だれでしょう。」

あかちゃんを見ているのは、お母さん? 春? それとも、より大いなる何者か? 宇宙?? 想像は、どんどん広がります。そんな話を、サングラハの講座(当時は神田の会場)で、参加者の皆さんとしていると、岡野先生より、「文末に、『が』や『た』が繰り返されており、母音の『あ』の繰り返しは、『あー、あー』と呼吸との関連も読み解ける」というご指摘を伺い、私は新たな視点を得る喜びとともに、「何とも、サングラハっぽいな」と、ほほえましく思ったことを鮮明に記憶しています。

岡野先生との出会いは、大学のゼミの時間に、著書の「わかる般若心経」の読書会が実施されたことがきっかけでした。岡野先生の親戚であるゼミの教授からは、「彼は僕より厳しい人だから、ちゃんと勉強しないと会った時に怒られるよ(笑)」と脅かされました。ゼミの仲間一同、「岡野先生はとても厳しい人だから会うのが怖い」といった緊張が走ったことを覚えています。また、その他の著作も読み進める中で、「怖い岡野先生」にますます興味を抱くようになりました。

確か、アドラー関係の著作だったと思います。明らかに修正した方が良い箇所を見つけ、出版元の春秋社に電話連絡をしたことがありました。あわよくば、そこに勤める岡野先生と話せるかもしれないと、少しばかり期待していた気がしますが、「分かりました。ありがとうございます。」と、電話はそっけなく終わりました。それは、そうですね。学生ならではの、若気の至りです。

大学卒業後、社会人の教育研修等を担う民間企業に就職しました。春秋社から多数の著作を出版している会社で、時には一度の研修で、一〇〇冊以上も売り上げることがありました。その時は、春秋社・岡野先生に貢献していると思っていましたが、改めて確認すると、私が就職した二〇〇〇年には、既に岡野先生は春秋社を去られており、思い違いでありました。

いろいろ思うところがあり、約三年勤めた会社を辞め、教師になるべく通信制の大学三年に編入することに決めました。そのことを友人・知人に伝える中で、ゼミの後輩より、岡野先生の講座に参加しており、一緒に参加しないかと誘われました。

会場は、神楽坂のヒューマン・ギルド。初めてお目にかかる岡野先生は、驚くほど柔和な朗らかな笑顔で、伝え聞いた「怖いイメージ」とはかけ離れており、むしろ、よい意味で脱力できるような安心感を抱かせてくれました(思想的な厳しさや妥協を許さぬストイックなところは、お付き合いを重ねていく中で徐々に思い知ることにはなりますが)。

初めて参加した講座は、「生きる自信の心理学~コスモス・セラピー入門」でした。現代科学の知見を踏まえ、つながり・重なりの宇宙進化の頂点である私(たち)。そんな私たち人間の使命は宇宙を認識すること、宇宙に感動すること。そうした話を初めて聴く私は、心のどこかで「反論できなくて口惜しい」「考え方を強制されている気がする」といった否定的な感情が湧き出ました。そのことを、講座の帰り、神楽坂を歩きながら岡野先生に伝えると、「まずは、学び続けて理解することが大切で、その上で考え方を採用するのか、しないのか、納得の上で選択すればよい」とお話しいただきました。そこから、著書を繰り返し何度も読み込み、講座にも継続的に参加し、コスモロジーという見方・考え方・世界観を、理解し、納得し、想像し、実感することに、エネルギーを注ぎました。

また、講座に加え、宿泊で行うワークショップに参加することで、さらに実感を深めました。奈良・飛鳥と、奥多摩・桧原村でのワークショップでは、レクチャーにも挑戦させていただき、コスモス・セラピーの初代インストラクター資格を頂戴するに至りました。その後も機会があるごとに、一部ワークやレクチャーを担当させていただいたり、大学の授業の手伝い(あまりに受講者数が多いので誘導等)をしたりして、皆さんとの交流や受講者の変容を目の当たりにしながら、学びを深めていきました。

幾度となく参加したワークショップでは、それぞれに素晴らしい学びや体験があり、甲乙はつけがたいのですが、振り返って最も印象的だったのは、青森県・白神山地のワークかもしれません。ワークの日程に際して、天気予報では台風直撃の予定でしたが、岡野先生からは「大丈夫の予感」とのメールが事前に届き、実際夜には台風一過で、天の川がくっきりと顔を出し、星が多すぎて、かえって星座が見つけられないほどの満天の星空を、コスモロジーの文脈で、静かに熱く体験しました。

「そっか。コスモロジーは、『感動力』アップのツールだと捉えればいいんだ!」とその時の気持ちを、会報七八号に綴りました。

「感動力アップのツール」は、教育現場でも威力を発揮します。そうした実践については、本誌にいくつか報告させていただきましたが、中でも思い出深いのは「合唱曲『COSMOS』の詞より」(会報一六一号)です。作詞作曲をしたミマスさんの言葉や岡野先生から頂戴したスライドを手掛かりに、合唱曲に秘められた意味を子どもたちと一緒に考えました。子どもたちからは、「私たちが、ここにいるのは奇跡だと思いました。」「生命には、無限の可能性があるんだなと思った。」「君も星だよ、という意味が分かった」「理科がもとになって、音楽が作曲されたのがすごい」「COSMOSの歌詞の意味をはじめて知ったので、その意味を考えながら歌おうと思った」等々の感想がありました。歌詞の意味を捉えた上で、合唱するために選んだステージは、「大谷資料館」(大谷石の石切り場跡)という地下深くの暗闇。まさに小宇宙のような場所で子どもたちの歌声が、星のまたたきのごとく、一瞬とも永遠とも感じられる時の中で響き渡りました。

「人生に意味はあるのか」という問いに対して、どこかに「意味」そのものが落ちているのではなく、「意味」とは「意識的な心が肯定的に味わう体験」であるから、「意味体験はできるか、できないか」と問うことが適切だと教わりました。

「感動力アップのツール」であるコスモロジーを理解して採用することで、間違いなく「意味体験はできる」し、「より豊かで多くの」意味体験が創造できると信じます。

最後に、本誌の編集や発送、講座の運営や参加、そして会費やご寄付等々、サングラハを支えてくださっている皆さん、本当に有り難うございます。公私ともに多忙を理由に、オンラインの講座や交流会から少し離れ気味ではありますが、またご一緒できることを楽しみにしています。併せて、闘病生活中の岡野先生の心身の安寧を、心よりお祈り申し上げます。

サングラハ二〇〇号の達成、誠におめでとうございます。

維持会員 三谷 真介

私がサングラハに入会したのは確か二〇〇二年のことでしたから、思えば研究所の歴史の大半に関わってきたことになります。本誌を振り返れば、第七六号から岡野主幹のお声がけで編集担当を務めさせていただくようになり、既に丸二十年が経過しました。光陰矢の如く、サングラハは色々な意味で人生の一部となっていると感じます。

そして長年お聞きしてきたサングラハでの学びがあるからこそ、小なりとはいえ精神的に健康に生きられ、困難な時代に絶望を覚えずにいられるのは間違いありません。逆にこれなくして、自分は果たして今どう生きていることか―主幹が療養に入られ、自分も齢を重ねて、そう思うことが多くなりました。

私が心理学に興味を持ったのは、若い頃に非社会的な自らの性格傾向に苦しんだからでした。当時については家族の諸問題も重なり、ひどく薄い記憶しかありません。両親はさぞ大変だったろうと思います。そこから、なぜ自分が難儀な心を持つに至ったか、特に生育歴が人格形成に及ぼす影響といったものに関心が向かったわけです。

承認欲求が切実な年頃における社会的孤立というのは主観的には深刻で、体験のない方には実感として理解が難しいことでしょう。運良く就職でき、職場に育ててもらったから今があるのであって、そうでなければ私も日々仕事で接する社会的に問題を抱えた人々と、多かれ少なかれ同じ生き方をしていたような気がしてなりません。

なお、この時期に各種心理学の本を読んだ中で、自律訓練法の流れで辿り着いた河野良和氏の心理論には、唯一きわめて強いインパクトを受けました。これこそサングラハと並んで、またそれ以前から、私にとって重要な課題となっているものです。

河野氏の仕事もまた、世間に広く知られるべきものであり、氏が掴み出した人間心理の核心は、当研究所のプログラムをはじめあらゆる心理学をベースのところから補完すること、少なくともその可能性が高いことは、本誌で縷々紹介しているとおりです(果たして皆さんに正確に伝わっているか、心許ない限りですが)。

その後、人より遅れて就職し少し経った頃に読んだ、『人生に奇跡をもたらす7つの法則』の訳と解説が、岡野主幹の仕事を知るきっかけだったと思います。自分の心の問題解決から、深層心理や宗教、トランスパーソナルへと、素人なりに興味が広がって行ったこの時期、主幹の諸著作を拝読するにつけ、唯識やコスモロジー心理学こそ、最も本質を衝いていて深く、かつ理に適っていると思われました。しかも非常にわかりやすくて良識的です。

この頃になって、心と生き方の問題に対処するには読書だけではダメだと思い、経済的にも初めて余裕が出てきたことから、実際のセルフヘルプの方法を学べる場を探しました。そこでまず、上述の河野氏が主宰する河野心理教育研究所を考えたのですが、ウェブの案内に心理専門職を志す人向けということが書いてあり、クライエントとして治療を受ける状況でもなかったことから、諦めた記憶があります。

一方サングラハは、名称こそいまだ違和感はあるものの、主幹の論述に「怪しい」ところは一切ありませんし、また各種の案内にあるとおり実際にとてもオープンな場でしたから、私のような微妙な境遇の者でも安心して参加できたわけです。

学び始めて、心理学という枠をはるかに越えたスケールの思想がこの日本にあり、それを明晰かつ雄弁に語る方がこうしておられるのだ、と驚きました。詳しくは本誌で記す必要はないでしょう。「意味もクソもない」などと臆面もなく語られた時代(今やそうした元気なセリフも聞かなくなりました)、宇宙に生まれてきたこと、この人生を生きること、そして日本人であることの深い意味が、普遍的説得力をもって語られているのですから。

古来人類が希求し続けてきた、コスモスの真の物語と未来の展望が、こうしていわばワンセットで用意されているのです。それらの言葉は、時代と格闘し、世界のため・将来世代のためベストを尽くしてこられた、岡野主幹の熱き生き方に裏付けられています。言行一致、これこそ本当の思想だと私は思います。

主幹のあえて困難に挑まれる生き方は、大乗仏教が語る菩薩の具体像を自ら示されたものだと、長年謦咳に接し感じてきました。これは小さな個人的感情を脇に置いた、端的な事実認識として申し上げているつもりです。時流に棹さし世間受けすることを語る人は文字通り掃いて捨てるほどいますが、そうしたマナ識的な夾雑物を抜きに本質を言い当てた言葉は、ウィルバーを除けば管見の限り他にありません。

主幹は常々、御自身について「覚りの入り口にいるにすぎない」と仰っています。その境地はもちろん私などには測れません。しかし主幹の生き方に接してきたからこそ、人間の可能性が現状にとどまるものではないことが、凡夫の身にも実感できたことは確かです。

前号では主幹の初志貫徹の歩みを「マーヴェリック」と表現しましたが、本質的には独自どころではありません。この方向性こそまさにコスモスの本流であり、世の現実もそうあるべきだと私には思われます。

こう書くとキツくてしんどそうですが、実際のサングラハの講義等は、いつも主幹の冗談や奥様の笑いが交えられた、リラックスした雰囲気のものでした。内容から言っても、例えば覚りの言語化をここまで究めながら、それがかくも平易に、一般の人にも入りやすいように語られた場は、いまだ唯一無二のものであるはずです(未受講の方はぜひ収録講座をご視聴ください)。

加えて、講義や会報発送後の二次会にて、主幹や奥様を囲み、参加者の皆さんと賑やかにお酒を酌み交わしたことは、私にとって若い頃のいい思い出です。個人的には、こうしたご縁で岡野主幹に結婚の司式をしていただけたことを、とても光栄に感じております。

また、長らく主幹や研究所のメンバーで「持続可能な国づくりの会」の運営に当たったことも、記憶に鮮明です。

主幹の活動の一助になればと参加した私ですが、環境危機が切迫した今、こうした事態を早くも半世紀以上前から予測されてきた先見性と、焦点の当たっていないこの面での御業績の重い意味に、今更ながら気づかされます。

迫り来る地球環境壊滅の兆候は容赦ありません。「将来どうなるの? 僕たち寿命まで生きられるの?」という子どもの問いに、答えに窮する時代に到ってしまいました。悪夢ならまだしも、これが現実です。

しかし他方、新しいコスモロジーの内面化によるヒトの意識進化と、それを通じた真の持続可能性の実現という、古今の叡智の結晶たる見取り図は、すでに示されています。この壮大なヴィジョンの前では、連載中の拙文での「批判」など、あくまで小事に過ぎません。

今後人類が続くため、これこそ最も希望があり、真の意味でリアルな方向であることに、今も疑いはありません。思想的な解答の大枠は、すでにはっきりしているのです。

にもかかわらず、今まで研究所を訪れた多くの方々が、当初は心に火が着きかかったような反応を示しながら、やがて冷めて去って行かれたのはなぜか。なぜ私たちは言葉に対し「本気」であれないのか。

実践において常に立ちはだかるこの壁は、決して他人事ではなく、私も自分の中でずっと感じてきたものです。言葉の軽重とは譬喩ではありません。

岡野主幹は功名や損得といった個人性を超え、心を燃やし言葉を尽くして、私たちに希望の根拠を伝えて下さいました。これは人類の精神史上、誰かが成し遂げねばならなかった、本当の意味での大きな仕事です。そして、そこにはたいへんな御苦労がおありだったろうと拝察いたします。

この真の偉業を世に伝え、いかにして希望の火を絶やさぬようにするか、そして個々人が「心を燃やす」ため、具体的に何をどうすればよいのか、そのさらなる探究と実践が現在の私たちの課題であり、使命なのだと思います。

編集担当として距離を置いた書き方をしておりますが、私にとって主幹はかつても今も尊敬する先生ですので、いつもそうしてきたように、最後に先生と呼ばせていただきます。先生の難病の報に、コスモスの理が私たちの思いをはるかに越えているのを実感します。そこに何らかのメッセージを読み取るのは、凡夫には難しいことです。しかしいつの時点であれ、またどのような形であれ、奇跡を起こすのもまた宇宙であるはずです。

一個人として、また長年の不肖の弟子として、岡野先生のご回復を心よりお祈りしております。

交流会員 匿名

私の心に灯りを灯し続ける人

岡野先生との出会いは、かれこれ二十年前になる。当時の私は、確固とした信念もなく、将来への不安と、これから先、何を支えに生きて行けばよいのか、生きる自信を失っていたように思う。自分の過去の恥部をさらけ出すのは、ためらいもあるが、これまでの総括も込めて当時を振り返ってみたい。

三年間の永平寺での修行を終えた私は、縁があって跡取りの決まっていないある寺を紹介され、後継者候補として入ることを許された。だが、その二年後に先代住職が急逝したことで、二十七歳、文字通りの若僧であった私が、突然寺の住職と幼稚園園長という二つの重責を一気に背負うことになったのである。しかも私は、僧侶と呼ばれる人たちの大多数を占める、寺で生まれ、寺で育った世襲の僧侶ではなく、ごく普通の家庭で生まれ育った、この業界で言う「在家出身」のマイノリティ。僧侶としての自信もなく、もとより人前に出ることも苦手で、重圧に押しつぶされそうになりながら、その日その日を青息吐息で送る日々。さらにはその頃、プライベートでも、結婚を前提に交際していた人に振られてしまい、心は暗闇をさまよい、ひとすじの光を求めて、あがいていたのであった。

そうした心身ともに衰弱していた時に出会ったのが岡野先生の著書『生きる自信の心理学』である。書店で偶然目に留まったタイトルを見て、まさに自分がいま一番求めていることではないかと、藁をもすがる思いで手に取った本書が、今でも忘れない、岡野守也先生との出会いの萌芽となったのだ。

本書では、大乗仏教をベースに、その世界観、宇宙観を現代的に解釈して構築した「つながりコスモロジー」が中心的に説かれていた。そうした先生の提唱する思想が、かりそめにも駒澤大学で仏教学を学んだ私にとって違和感なく受入れられたのはもちろんであるが、宗教色を払拭し、誰にでも実践できるワークとして明示している点が非常に新鮮であった。また、宇宙の歴史をビッグバンにまでさかのぼり、はるかな過去から現在(自分)までの全てのつながりを宇宙大にまでイメージさせるという、壮大でロマンティックな方法にも魅了された。そして何より胸を打たれたのは、全章の行間からひしひしと伝わってくる、著者の、岡野先生の、「苦しんでいるあなたの心を救いたい」、「一人ひとりの意識が変わることで世界を良くしていきたい」という真摯な願いにほかならない。いささか失礼な物言いかもしれないが、「もしかしたらこの人は本物かもしれない、この人に賭けてみよう」と思い至り、これまで一度も体験したことのなかったワークショップ(山中湖宿泊)なるものに思い切って申し込んだのである。はたして「実際はどんな人なのだろう」と、緊張しながら対面した岡野先生であったが、お会いした印象は、一見、柔和で人の良さそうなおじさん風であるのだが、何か普通のおじさんにはない清々しく、爽やかな「気」のようなものを感じたのは確かである。しかし同時に瞳の奥に揺ぎ無い信念と内に秘めた情熱、そしてどこかに悲しみのようなものをたたえているのも感じられた。今にしてみれば、あのとき先生から感じた悲しみは、世の中の悩み苦しみを観じる菩薩の悲しみ「大悲」であったのかもしれないと思う。それまで私は出会った人にそうした得も言われぬ感覚を抱いたことはなかった。「我逢人」とはこのことだろう。

先生の主張は一貫して、つながりコスモロジーの共有が世界をベターにしていくという信念に貫かれており、それはまさにブッダの縁起の教えと大乗仏教の説く「智慧と慈悲」を現代的に咀嚼して普遍化していく試みであった。

本で読むより、実際に先生のもとで実践するワークはやはり一層の効果があった。富士山のふもと山中湖畔の大自然の中、つながりコスモロジーのワークを通して、少しずつだが、私の乾いた心は潤っていき、生きる活力を取り戻していったのである。ワークショップの後、すぐにサングラハに入会したのは言うまでもない。幸いにも、岡野先生ご夫妻が藤沢に住まわれていたので、講座やワークショップも藤沢を会場に行われることが多く、じかに聴く先生の講義は、身心に染み渡り(ときに居眠りしてしまうこともあったが)、自己肯定感の低かった私も少しずつ自信を持てるようになっていった。また、自分を丸ごと受け入れてくれる、岡野先生、千世子さんの温かさが心地よかった。講座の後のささやかな打ち上げ?飲み会も忘れられない思い出である。講座が終わると、近所のコンビニで買いだしたお酒やおつまみで、岡野先生と千世子さん、参加者たちで、ざっくばらんに談笑した。あっという間に数時間経ってしまって、お開きを名残惜しく感じたものだ。ちなみに、大酒飲みで生臭坊主の私は、いつの間にか宴会部長にされていたのか、私が講座に参加する日には、私がみんなから「リョウさん」と呼ばれていたことから、岡野先生や千世子さんにも「今夜はリョウさん(量産)体制だね♪」と乗せられて、私も上機嫌だった。愉快で濃密な時間を岡野先生ご夫妻とともに過ごした幸せは、今でもかけがえのない思い出として私の胸に刻まれている。

また、私と妻の結婚披露宴には、岡野先生と千世子さんがご夫婦で出席してくださり、岡野先生には、心のこもったお祝いのスピーチまでしていただいた。それも私の人生のかけがえのない宝物となっている。香川に引っ越しをされると聞いた時には少なからずショックを受けたが、香川に住まわれている間もメールでの交流をさせていただいたので、寂しくはなかった。住んでいる場所は離れていても同じ空の下で、お互いに日々頑張っているのだと。苦しい時には、お二人にたびたび慰め励ましていただき、どこかいつも見守ってくださるお二人を感じて、救われる思いがした。

講座に参加できなくなってからは、おもに先生の著書を読んで学びを深めた。とりわけ『道元のコスモロジー』、『自我と無我』、『唯識のすすめ』、『「金剛般若経」全講義』、『空海の「十住心論」を読む』などの仏教系の著作は、私の僧侶としての人生や生き方に大きな影響を与えたと言える。また、そうした系統とは別に、忘れがたい思い出の一冊となっているのは、『美しき菩薩・イエス』である。この本のイエスは、溌溂とした躍動感に満ちており、神が与えた使命を迷わず真っ直ぐに生き切っていた。ただ、その姿が清々しかった。その生き様が岡野先生のそれと重なり、胸が熱くなった。

「一顆明珠」という言葉がある。中国唐代の玄沙師備禅師が示した悟りの境涯を表現した言葉であり、さらに道元禅師が、正法眼蔵一顆明珠の巻で、その言語宇宙を解き明かした。先生の著書『道元のコスモロジー』の一顆明珠の章を読んで感銘を受けて以来、私の一番好きな禅語となり、人生のテーマに位置づけている。

大宇宙すべてはつながって一体。

端的に言えばそういうことである。そのときあなたはどう生きる?

その岡野先生の教えと問いかけが、先生の真摯な生き方と、慈愛に満ちたお人柄とともに、今でも絶えず私の心を照らし続けているのだ。

交流会員 串山 益子

昨年末のこと、前号に交流会員の森哲史さんからご報告があった「サングラハ&ヒューマン・ギルド共催ZOOM企画」にZOOM参加させていただきました。関東も四国も遠くなり、講座やワークショップから長いこと遠ざかっていましたが、3年前に急に思い立って参加したZOOM日曜講座でお顔を合わせていた森さん初め懐かしい方々とご一緒でき嬉しかったです。

思いを言葉にするのが大の苦手ですが、長いことサングラハに力をいただいてきたので、お礼の気持ちを込めて書いてみます。

「真直ぐな長いトンネルの先に小さな光が見えた」というのが岡野守也さんの著書『唯識の心理学』という本を読み終わったときの印象でした。漢訳原文、書き下し文は飛ばして、解説のところを読み繋いでいったのですが、難しくて良くわかりませんでした。それでも何か希望を感じたのです。

この本を紹介してくださったのは、幡ヶ谷治療院の川勝隆文先生でした。待合室に岡野さんのご著書も3冊置かれていて、「岡野守也さんの本はわかりやすく、お勧めです」というようなコメント付きでした。まずはと手に取り購入したのがこの『唯識の心理学』

「難しかったけど、とても気になって・・・、次に私はどうしたらいいでしょうか?」と川勝先生に尋ねると、

「今度講座があるから受けてみたら? 飲み会もついているよ。」

「飲み会?」

朝日カルチャーセンターでの3回シリーズ講座「テーマは意識の変容」を受講しました。本の著者に会えるなんて初めて、とワクワクしたこと、「意識が変容したら本当に世界が変わるのですか?」というような質問をしたのを思い出します。

3回目が終わってすぐの1日ワークショップに参加して、心が少し解放されるような涙が出る体験をして、その日連絡会員になりました。

1992年「サングラハ心理学研究所」の設立直後の頃、それがサングラハ、岡野さんとの出会いです。

当時、夫の単身赴任を追いかけるように私も仕事を紹介してもらい、1991年5月、長崎から東京へ出てきました。表面的には強がってはいても、都会の耳や目からの刺激の強さに神経はまいっていたのかもしれません。ストレス障害のような症状が起きたときに紹介されたのが漢方医の川勝先生だったので、そのご縁で岡野さんと出会い、このとき体調を崩したからこその大きなギフトだったように思います。

1995年3月までは、岡野さんが行う唯識やトランスパーソナル心理学のワークショップやイベントに追っかけみたいに参加していましたが、長崎に戻って数年は、年に1回、各地でのワークショップに出かけていたので、心に残っているものを紹介します。

初めて遠出をしたのが大月長応寺での唯識心理学ワークショップ(1993年11月)でした。奥様の千世子さんに初めてお会いしたのもこの時でしたが、二人で組になって行うブラインドウォークや座禅体験、倍音声明などに感動しました。

翌年興福寺でのワークショップ(1994年5月)では、北円堂の無著菩薩の慈悲に満ちた姿に癒され、五体投地のまねごとをしたときに風を感じたことなどが思い出されます。

一番印象深いのは、深浦サングラハ主催の白神山地ワークショップ(2002年6月)です。白神山地の大自然の中でのワークショップは勿論ですが、深浦の方たちのおもてなしに感激していつもと違う充実感と幸福感がありました。

羽矢辰夫さんもご一緒でしたが、皆さん今どうされているでしょうか。終了後、私たち遠方からの参加者とそのお世話をしてくださる方数人が残り、夜の特別ワーク「ほんとうの自信の心理学」のシェアリングではまるで自分ごとのように身に沁み、さらに私の個人的な問題について夜中まで付き合ってくださって岡野さんはアドバイスくださいました。

九州にもサングラハの会員が数名いたので、にわかにサングラハ九州・山口を設立し、太宰府ワークショップ(2004年4月)を行いました。30名近くの方が参加されましたが、その後活動を継続させることができなかったことは力不足で残念でした。

その後、福岡県糸島の龍国寺さん主催の仏教講座に何回かは参加することができました。「岡野さんファンクラブ」ができたほどの人気でした。

サングラハからさらにいろんなご縁が広がり、詳しく述べるときりがありませんが、その中でもアドラー心理学では岩井俊憲先生、自然農では川口由一さんを勝手に師匠と呼ばせてもらい、実践を通じて多くのことを学んできました。慈雲尊者をライフワークとされている小金丸泰仙さんも師匠と思って今も仏法を学んでいます。

何故こんなに学び続けられてきたのか、ここからちょっと私自身のことに触れたいと思います。

小さい頃から恵まれた環境で育ち、順調に進学、就職をし、幸せな結婚もしました。最初の職で挫折し逃げてしまいましたが、再就職先では頑張って認められ、趣味も充実し、子どもができなかったこと以外は順調だったのですが、人生ってこれでいいの?という虚しさを感じていました。

おそらく内心は自信がなく、他人と比較して劣等感を持ち、他人の評価を気にし、人との関わりが苦手で生き辛く、自分を守るために心を閉ざしていたのだと思います。自分が引っかかっていたものが唯識の深層心理学に見えそうな気がして光を感じたのだと思います。初めは原因を追究し、2002年頃あったサングラハの掲示板で「罪悪感からの解放」というヒントをいただき、今生の課題もわかってきましたが、そう簡単には解決できません。苦しい時はサングラハで紹介されたいろんな本を読んでみました。両親との関係にも原因があることがわかり、母なりに一生懸命だったのだと頭では理解できても許すことは難しく、なかなか変われませんでした。ある時、私の中では神さまとの出会いと呼んでいますが、自分を丸ごと受け止めてもらう体験によって、母を許すことができて、私の心は解放されてきました。

人と関わるボランティア活動や運営を続けることが実践の場となり、5年、10年、15年と経って振り返ると変化していることに気づきました。

30年ほど前、生きづらさに悩んでいた私がサングラハに出会ったのは偶然とは思えません。当時の悩みが全くなくなったわけではないですが、自己肯定ができ、人との出会いも生きる喜びに変わってきたことに感謝しています。今もなお失敗は多いのですが、たとえ小さな社会であってもできることで貢献していきたいと欲を出して学びを続けます。

岡野さんの症状が回復の方向へ行けますよう、辛さが少しでも緩和されますよう、ただただ祈り続けます。

交流会員 J・N

私がサングラハで学び始めたのは、神奈川県藤沢市に事務所があった最後の年、2012年からと記憶しています。

業務提携をされているヒューマン・ギルドで、アドラー心理学を学んでいたのですが、解けない疑問がありました。そこの書架に並んでいた岡野先生の本を読むと、明確な答えが書いてあり、その疑問はあっさりと解けました。

当時の私は「なんだ。わかっている人は、すでにわかっているんじゃないか。答えを出さないアドラーは不親切だな」と感じたものです。

このことが、不定期ではありますがサングラハに通い始めたきっかけです。

当初はコスモス・セラピーを深く学びたいと思っていただけでした。

ところが岡野先生から「中﨑さん、仏教はご存知ですか?」と声をかけていただき、学びにズブズブと深く入っていくようになるとは、この時は思ってもみませんでした。

さまざまな心理学や大乗仏教も、学んでみて新たな世界が開ける感じはしましたが、私がもっとも惹きつけられたのはストア派哲学でした。(古代ギリシャ・古代ローマが好きなのです)岡野先生の著書『ストイックという思想』がストア派哲学に引き合わせてくれたのは言うまでもありません。

本来であれば、学びを継続しなければ人間成長しないところですが、コロナで状況は一変。「持続可能な国づくりを考える会」の学習会もお流れになり、学び自体があやふやなものとなります。

学んでいるような、復習しているような、サングラハでは学べなかったユングを気にしたりと、心理学のウィンドウショッピング状態です。

といったところで、新たに知識を増やすという意味では、学びは完全に停滞中。

サングラハで学ぶ。学んだ人が、心理的、人間的に成長する。成長した人間が社会に出てリーダーになる。そのリーダーたちが集まって日本を良くする。という流れがサングラハの目指すものだと個人的にはイメージしていました。

自分はとてもリーダーにはなれませんが、人間として成長した証明ぐらいは成し遂げたいものだとは、常々思っていたところです。

ということで、ここ数年、今までの学びの実践時期、実行期間に移り変わったと自分としては捉えています。

具体的には伏せますが、個人作業を行っております。その作業をしても、へこたれないように、ちゃんと作業を進めるように、コスモス・セラピー(コスモロジーセラピー)も、論理療法も、唯識も、ストア派哲学もフル活用して―いるつもりですけど―人生を進んで行きたい、と。

ぼんやりとではありますが、日々、そのように考えて過ごしております。

ところで、サングラハで学んでいると、ひとつ弊害があると思っています。

岡野先生が何事においても、あまりにもわかりやすく、巧みに説明してくださるので、仕事にしろ、学びにしろ、他の方の説明だと

(ちぇっ、わかりづらいな)

と、しばしば感じてしまうことです。こればかりは、一生直りそうにありません。

交流会員 羽矢 辰夫

一九八六年四月、私は春秋社という出版社で編集の仕事(嘱託)をするようになりました。著者と私しか読み通した人はいないような分厚い仏教の専門書の編集です。もともとは仏教界の大御所であった中村元先生が主宰する東方研究会の専任研究員になるはずでした。ところが、いまだに理由はわからないのですが、何かが中村先生の逆鱗に触れて、採用がキャンセルになったのです。それをみかねた指導教官が春秋社を紹介してくれました。そこで岡野さんと出会うのですから、人生とは分からないものです。ちなみに、一年後には専任研究員として採用されて、『中村元選集〔決定版〕』の原始仏教関連の数冊の編集を担当することになります。これもまた、よく分からない展開です。

当時の私は、ゴータマ・ブッダについての修士論文を書いて博士課程に進学はしましたが、論文の結論がしょぼくて、これは違うという自覚はあったものの、打開の仕方がまったく分からず、悶々としてくすぶっていました。岡野さんと出会って、思想研究の基本姿勢と修行実践の大切さを学びました。ということは、それまでの私はまったく「お呼びでない」レヴェルだったということです。私は身体的な理由もあって(胡座がかけない)、座禅という修行形態を拒絶していました。ところが、岡野さんから座禅の手ほどきを受けて、結跏趺坐はできなくても、半跏趺坐ならできることが判明したのです。青天の霹靂とはこのことです。「何だ。できるじゃないか」と。春秋社の六階での出来事でした。

それから堰をきったように、修行実践が始まりました。最初に縁をもったのは上智大学の門脇佳吉神父でした。カトリックの神父でありながら座禅の修行を究めた方でした。奥多摩の秋川神冥窟というところで、いわゆるリトリートに数回参加しました。僧堂でミサを行なうなど、何となく隠れキリシタンのような感じもしましたが、座禅の基本は学べたと思っています。

その後は、永平寺、総持寺、円覚寺をはじめとして数多くの禅宗寺院をたずねて、多様な座禅の指導を受けました。神道系では京都綾部の大本教本部で鎮魂の所作も習いました。外国にも行きました。上座部の伝統が伝わるスリランカではマハーシ式ヴィパッサナー瞑想、タイではタンマガーイ寺院のクリスタル瞑想、ミャンマーではパオ式ヴィパッサナー瞑想の指導を受けました。中国では万蘇建師の道家医学気功八卦循導功を中級修了まで修めました。いずれも最後まで完遂したわけではありません。最初は言われた通りに素直に従い、ある程度理解できるようになったら、そこで自分なりの体系に組み込む、といった方式でやってきました。とはいえ中心軸は必要で、私の中心軸は結果的に気功になりました。

トランスパーソナル系では、吉福さんが指導するホロトロピック・セラピーに岡野さんといっしょに参加しました。あるセッションで岡野さんがさかんに礼拝をくり返していたのを記憶しています。後で聞いたら、金色のブッダに出会って礼拝していたとか。私も強烈なヴィジョンを経験しました。スタニスラフ・グロフの著作を読むかぎりでは、体験全体としてはわりと教科書的だったようですが、ヴィジョン自体はきわめて鮮烈で、いまでも思い出せるくらいです。

そのグロフが京都東福寺の福島慶道師と対談する席に同行させていただきました。福島師が「ブリージングとはどのようなものですか」と質問したときに、吉福さんがすぐに横になって、「こうやるのです」と実際に速くて深い呼吸を始めたのには驚かされました。吉福さんの心身の軽妙さというものを感じました。本当に自由な方でした。トランスパーソナルと禅との対話といった趣旨だったと思いますが、福島師が禅の方が上みたいな姿勢だったのが少し残念でした。

フリッチョフ・カプラが愛媛松山で自然農法を実践していた福岡正信氏と対談する席にも同行させていただきました。桑の葉の天ぷらと雑炊をごちそうになったことだけが記憶に残っています。帰路、カプラが「グッド ファーマー バット プア フィロソファー」とつぶやいたのが印象的でした。夜は岡野さん、吉福さん、カプラといっしょに道後温泉に浸かってゆったりしました。そこでカプラに、インドの神であるマハーカーラがどうして日本の大国主命になったのかを説明してあげたことが唯一の自慢です。

奈良興福寺で行なわれた岡野さん主催の合宿にも数回参加しました。座禅をするのが初めてだという多川俊英貫首の隣でいっしょに座ったことを憶えています。また、美術の教科書に載っていた興福寺北円堂の国宝、無着・世親像の前で座禅したのは感動的でした。よく開放してくれたものです。得難い経験でした。

以上のような学びによるゴータマ・ブッダ研究の集大成が、連載中の「サンカーラの発見」です。私にもどのような展開になるのか分かりませんが、期待しましょう。

交流会員 松田 義光

「どうしたら、人間すべてが、自分自身とも他者とも自然とも調和した、仲よく楽しく生きて楽に死ぬことができるような生き方に到達できるか、徹底的な探究を試みること。」

これは、岡野主幹が、「サングラハ心理学研究所」の設立目的の一つとして「サングラハ」創刊第一号に標されたものである。研究所設立の一年前(一九九一年)に上梓された『美しき菩薩・イエス』のあとがきの中にも、同様な表現が見受けられます。その時には已にやむにやまれぬ思いで、「精神の重荷」を背負う覚悟を決めておられたのでしょう。

「思想というものの特性は、ある触発性をもっていて、それに触れるものに向かってある精神のリレーの競争者になることを強要する。」

この埴谷雄高著『光速者』(作品社)にある「精神のリレー」というエッセイに感銘を覚えられた主幹は、自らイエスに対する「精神のリレー」の自覚と、仏教における精神の深まりによるリレーの継走者たる菩薩の存在を意識された上で、「私たちの立場は〈精神のリレー〉の立場になるほかないだろう。」と述べておられます。サングラハの活動におきましても、岡野主幹を中心に、徹底的な探究を通して、より良い社会の実現を目指して、精神のリレーを続けて来ているのだと思います。その「精神のリレー」の末端におるものとして、日々の学びの中で感じたことを述べさせていただきます。

「よりよく生きるために」という標題で書かせていただいたものです。

「悪く生きるより良く死ね」という言葉が、モンゴルにおいて伝えられているようです。(ツェベクマ女史の言、NHK特集「街道をゆく」モンゴル紀行の映像参照。)このことばは、初期仏教の大切なおしえである「ダンマパダ」(「法句経」)に見られる内容に通ずるものがあります。「ダンマパダ」第一一二句に、「怠惰に耽り、励むことなく、百年生きながらえるより、堅固に精進努力して、一日生きる方がまさる」と説かれております。ここで、怠惰に耽る者とは、自分の欲を満足させるために、常に尋ね回り、それが満たされないと、自らの心に怒りを生じ、他を害してでも自らの欲望を満たそうとする邪な思惟を持って暮らしている者をいいます。多かれ少なかれ、わたしたちはそのような気分で生活しているのではないでしょうか。「悪く生きるより良く死ね」という言葉も、欲にふりまわされることなく心おだやかに生活することの大切さを教えているのではないでしょうか。心を堅固に持ち、おだやかに生活するためには、日々の精進と努力が必要になってまいります。今日の変にせわしない世の中にあって、自分自身の生活を見直すことが必要なのではないでしょうか。

生活とは、「生きていて活動すること。」或は「人が社会の中で暮らしていくこと。また、その生計のあり方。」と、辞書には出てまいります。生きていて活動することと言えば、生命を有する全てのものの生き方を示しますが、人が社会(生命を維持する上で欠かせない自然環境を含んだもの。)の中で暮らしていくことと考えるならば、生活とは、わたしたち一人一人が真剣に向き合っていかなければならぬもののようです。現在は、インターネットに代表されるように、情報過多の時代になっております。確かにスマートフォンやIT機器はわたしたちの生活環境において、その利便性は有益に発揮されております。しかし、その一方で、WHOが「病気認定」を行ない、精神疾患と位置づけているオンラインゲーム等による「ゲーム依存症」(ゲーム障害)の弊害が世界的に広まっているようです。中でも中国や韓国では、深刻な被害が発生しているようであり、我が国もその影響が大きくなり、国の対応も後手にまわっているようです。文明の利器を上手に使いこなすためにも、英語学習より、生活学習(物事をしっかり判断して、自分でしっかり考えることができるようにすること。)を充実させて、家庭と学校、個人と職場、国民と行政とが、相互不信をのり越える努力をしないと、日本の状況はますます厳しく生きづらい世の中になってゆくような気がいたします。

私たちが、本当によりよい生活をしようと思ったならば、先ず自分自身の言動に責任を持つことであろう。一国の代表者が、自身の言動の重さに気づいていないような、或は気づいていても知らぬ顔を通しているようなことがまかり通る現代にあって、より良く生きることは大変なことのように思われるが、池田晶子女史の言葉によって、少しは心が軽くなるのではないでしょうか。

遺稿集『私とは何か さて死んだのは誰なのか』(池田晶子、講談社)に載っている言葉について、抄出させていただきます。

「老いを味わう」の中で、「若い頃は、年をとりたくないと思っていたような気がするのだが、この頃は、年をとるこのこと自体が、えもいわれず面白く感じられるようになってきた。けれども現代の風潮は、老いることは敗北である。だから世の中、アンチエイジングブームなのである。……老いることを恐れるのは、若さの快楽が人生の価値だと思っているからに他ならない。しかし、人生の価値とは、快楽なのだろうか。……かつては、老いるということと、賢くなるということは、同義のことであったはずだ。人生の価値は、賢く生き、より賢い人間になることにあると、昔の人々は知っていたのである。だからどこにも「老賢者」と呼ばれる人々がいた。……老いるということは、外見やライフスタイルの問題ではない。それは完全に、内容の、精神のありようのことなのである。……我々、老いるのは初めての経験である。それはまだ未知なのである。この未知の経験を味わうことなく拒否するのは、せっかくの人生、もったいない。」と述べておられる。そして、「私の幸福」の中で、「ひどい時代、悪い社会の中だからこそ、自分だけは、私だけでも、善く生きよう。善い人間として、善い人生を全うしようと、それだけを心がけて生きればいい。」とも述べておられる。

わたしも、与えられた生命を、貧者の一灯として燃やしながら、サングラハの皆様と共に、『維摩経』に説かれる「無尽灯」を目指してゆくことが出来ることが、わたしにとっての幸せだと思っております。最後に、わたしを今日まで導いてくださった岡野主幹、会員各位に対し、心よりの感謝を申しあげます。

なお、次の短詩は、考え方がサングラハとも共通するものがあり、人を励まさずにはおかないエネルギーを宿していると感じております。ここに掲載させていただきます。

病気を抱えたとしても

病気を抱えたとしても

自分をおとしめず 卑屈にならず委縮せず 毅然とした姿勢で過ごす

自分をさいなむなんてもってのほか

病気は生命体の宿命のようなもの 焦らず あきらめず

六日六夜 自暴自棄にならず

あるがままの自分を見つめる 自分を認め自分を欺かず

忘れていた笑顔を思い出して 自分に明かりを灯す

神から賜りし個性

この社会に必要なのは 価値観と思考の多様性

一人ひとり違って当たり前

されど対等な存在 かけがえのない存在

生命は存在そのものに意義がある

人は社会の一員 社会の環の中にある

社会にある利他主義や利他的な生き方 一人ではない

おじけずに勇気を出して 手を広げよう

一度きりの人生 人生に花を添えるべく

等身大の活路を見いだし 切磋琢磨して

輝かしい自分の人生を謳歌しよう

(詩・チカップ美恵子、『カムイの言霊』現代書館)

交流会員 森 哲史

「サングラハ」二百号、本当におめでとうございます。私は、サングラハで学び始めて、五年が経ちました。

この五年間は、私の人生で最も激動の時間でした。離婚という、人生最大の苦難を経験したからです。

同時に、私の価値観が激変した五年間でもありました。

十九世紀ドイツの哲学者ヘーゲルは、「自分の信念が間違っていた」と気付く体験を「絶望のみちすじ」と表現し、人間は「絶望のみちすじ」を通して精神的に成長していくと説明しています。しかし「絶望のみちすじ」は、精神的な成長の前に、とてつもない精神的な苦痛を伴います。今まで自分が信じて疑わなかった信念が「実は間違っていた」と残酷な事実を突きつけられ、自分を支えていた価値観の土台が足元から崩壊するのです。

私も、離婚という苦難の中で、これまで私を支えてくれていた価値観が、ガラガラと音を立てて崩れました。

離婚のショックによって、人生の目標、生きがいを失い、魂の抜け殻のようになってしまう人がいます。中には、自ら命を絶ってしまう人もいます。

幸いなことに、私は、そうはならずに済みました。

これまで私を支えていた価値観が崩壊した後、私の心を、岡野主幹、サングラハから学んだコスモロジーが、しっかりと支えてくれたからです。

コスモロジーとは、宇宙の摂理、世界観のことです。

私は、幸福な人生を歩む為の強力な盾こそ、コスモロジーであると思います。世界には、様々なコスモロジーが溢れています。コスモロジーの真価は、自分が苦難に見舞われてしまった時、どれだけ自分の心を守ってくれるかで決まると思います。

岡野主幹・サングラハのコスモロジーは、人生最大の苦難から、私の心をしっかりと守ってくれました。

岡野主幹は、出版社の編集長という激務の時も、難解な経典を通勤電車の中で読む等の、まさに精進を通して、サングラハの思想やプログラムを創り上げて頂きました。サングラハのコスモロジーは、人類を、地球を救う希望の光明であり、岡野主幹、サングラハの仲間と共に、このコスモロジーを世界に広めることに、私も微力ながら貢献して行きたいたいと考えています。

交流会員 横山 昌太郎

私は現在四国香川県において森や星のガイド、環境保全に配慮した観光のあり方(エコツーリズム)などに関する事業を個人事業主として行っています。岡野先生、サングラハとの出会いは約10年前、先生の御著書「仏教とアドラー心理学」でした。

当時、私は長野県軽井沢にある大手リゾート会社の子会社で森のガイドをしておりましが、生き方、特に働き方に悩んでおり、自分にとって納得できるあり方を探し求めていました。一方でどう生きるかということを考えると、どうしても「人はどうせ死んでしまうのに」という思いが浮かび、一歩が踏み出せない状態でした。その理由の一つには、私の両親がともに40代で他界しており、当時の私がちょうど同年代だったこともあったと思います。

しかしながら、その両親の早い死と岡野先生のコスモロジーの考え方に触れたことがきっかけとなって、一度きりの人生において自分が信じたことにチャレンジする決断ができました。岡野先生にお会いして一年ほどはほぼ毎月長野から東京での講座に通ってたのですが、B型性格のせいか、その一年の経験で10年勤めた会社を辞め、岡野先生のお手伝いをしながら活動するため無職で香川に移住したのです。ちなみにこの決断には現在、研究所主幹代理をされている高世様から勧めていただいた書籍の影響もありました。

移住後の話はあまり褒められたものではありませんが、一年ほど岡野先生の講座の開催等のお手伝いもしたものの、岡野先生が目指されていたリーダーの育成とは少し違う方向性での活動に向かうことにしました。それでも私の念頭にあったのは、サングラハ・岡野先生の講座やワークショップから学んだコスモロジーや仏教の考え方をベースにした活動をしたいという考えでした。それは自然体験(森のさんぽ、星空の観察)という形で、今も試行錯誤しながら7年目となり続いています。

この宇宙の全てとつながりあった中で存在している、138億年の歴史が生み出した自分。その自分を通して展開している宇宙に対して、どのような体験や経験を提供できるのか。そして私と分かちがたくつながっている他の人や生命、環境にどんな貢献ができるのか。今後もサングラハでの学びを活かしながら考え、行動していきたいと思っております。

連絡会員 大澤 由美

サングラハ誌200号発刊まことにおめでとうございます。岡野主幹はじめ執筆陣とスタッフの皆さまにお祝いと感謝の言葉を捧げたいと思います。そして全国にいらっしゃる読者の皆さまとも喜びを分かち合いたいと思います。

わたしはサングラハ134号からの読者です。いま手元にあるこの号の目次には、「唯識を深める」①の副題として「死の不安と克服の道」とあります。この辺りがサングラハでの学びのきっかけになったようです。

というのも、この当時わたしはすい臓がんの患者で、腫瘍の大きさから五年生存率はきわめて低いと診断されていたからです。いちおう手術は成功したものの「いずれ私は死ぬ。死んで無になる」という恐怖に取りつかれてしまったのでした。じっとしていると恐怖に襲われるので、仏教書を濫読しました。市の図書館にある一般向けのものはほぼ全部読んだと思います。著者が僧侶だった場合、その寺院を訪ねてみたことも何度かありました。きらびやかな大伽藍、祈る人びとの熱気、いきなり「あなたはがんではない! 手術不要」との託宣、等々仏教の信仰面に触れたのは良かったのですが、求めるものとは違う気がしました。また、マインドフルネスの辺りに気持ちがとても癒されたこともあります。

ただ最初の計画を守るために図書館の未読本を読み進めるうち、『唯識のすすめ』に出会いました。驚きました。既に多少は唯識の入門書を読んでいたのに、桁違いに理解し易い。この晴れ渡るような感覚は何だろう。内容が網羅的かつ縦横無尽、語りは自由自在融通無碍、そしてそして、わたしの乏しい語彙ではどうにも説明できない、要するに「面白くて為になる」一冊だったのです。

サングラハ会員となり初めて手にした会誌134号で

「だから、死ぬということが帰ることなのだと本当にわかる・実感できると、死は不安や恐怖ではなくなる。それに対して、死が無になることだと思うと、それは当然恐怖であり虚無ですね。」

という、わたしの苦悩への解答そのもののような一文と出会うことができました。ただしこのサングラハ誌によって、自分の無知と不勉強を痛いほど知ることにもなりました。実はそちらのほうが余程恐怖すべき事態だったのでした。

例えば「死んだら無になる」という文言はただの日常語であって、考え抜かれたものではなく、近代科学の物質観でさえないと思い至り、それなら現代科学ではどうなのだろうか、とブルーバックスの量子論の入門書などを読んでもみました。死んで「本当に帰る」先が光の国(エネルギー)ということにあまり実感がわかないのでした。おそらく、それは禅定の体験が少ないためではないか、という疑いもありました。多少学ぶと、その周囲に分からないことがもっと増えてしまうわけです。右往左往の混乱状態。これは、先達に習うしかないな、と決心しました。

「東京集中講座」に、こわごわ参加してみました。こじんまりした教室で参加者は十数名、もの静かな学究的な雰囲気です。講義は般若経典の読み解きで、非常に高度な内容のようですが、まったく解らないわけではなく、真面目に聴いていれば、何とかついて行けそうなのです。

驚いたのは、岡野講師のジョークに、部屋の隅から、女性の笑い声が起こることでした。明るくて暖かくて屈託のない、本当に楽しそうな笑い声が教室を春の光で満たしていくかのようでした。

皆のお茶の世話をしたり、プリントを配ったり、会計を務めたり、いわゆる雑務と言われることを引き受けている、その方が奥様だったのです。新参のわたしに、さりげなく色々と配慮して下さったことは、今も忘れられません。

ずっと後になって、サングラハ178号から始まる「典座教訓」講義を目にした時、さまざまな雑務を柔らかな笑顔で楽しんでおられる奥様をありありと思い出しました。

講義が有益で面白く、雰囲気がとても楽しいと来たら、これはもう、ずっとお世話になろう、と決めた矢先、わたしは二度目のがんの手術をすることになり、聴講からは引退しました。もちろん体調が整ったら復帰するつもりでしたが、それはコロナに阻まれました。

そしてこの度は主幹が、難しいご病気だと知ることになりました。治療のことは全くわかりませんが、あの数々の文章で、わたしに生きていく心の力を与えて下さったご本人なので、過度の心配はしないことにします。お仕事については優秀な方々がもう尽力されているようだし。これからもあの優しい笑顔の奥様が傍についていらっしゃるのだから大丈夫だと信じています。

連絡会員 佐藤 丈

「今から138億年前、私たちのいる宇宙が生まれた。」という話を皆さんにしたのは今から二年前。

その時と同じ話をもう一度しましょう。宇宙が誕生(ビッグバン)する前、宇宙は一〇のマイナス三二乗センチメートルの小さな小さなエネルギーの粒でした。想像してみてください。先生もあなたも、地球も太陽もすべての宇宙がたった一つの小さなエネルギーの粒だったことを。

ビッグバンが起こり、エネルギーの粒はどんどん広がっていきました。果てしなく均質に広がりながら、少しだけそこに揺らぎが起こったのだそうです。(教科書の『やまなし』で宮沢賢治は光の揺らぎでそれを表現しているという人もいます。)そして、均質だった宇宙に、エネルギーの濃いところと薄いところができ、濃いところはどんどん濃くなり「水素(H)」の星ができたのだそうです。それはそのままエネルギーを集め、周期表の「鉄(Fe)」までが星の中で作られました。私たちの体はすべて、その星でできた物質から作られています。「私の体の素、命の素」は今から百億年前につくられていたのです。

ですから、私たちの体も命も、もとはと言えばエネルギーです。宮沢賢治は『よだかの星』の中で「私のようなみにくいからだでも灼けるときには小さなひかりを出すでしょう。」と、よだかに言わせています。E=mc2というアインシュタインの方程式は、アインシュタインと同時代を生きた賢治にも伝わっていたのでしょう。例えば先生の体重55㎏をこの式に当てはめると約4.94×102?ジュールになります。これは日常では想像できないほど途方もなく大きなエネルギーで、車なら三億年走れるくらいのエネルギーなのだそうです。光エネルギーにすればものすごく光り輝くことでしょう。私たち一人一人は、138億年前から受け継がれてきたエネルギーの化身です。

宇宙が生まれ、星ができ、太陽が生まれ、地球ができ、生命が生まれ、人間が生まれ、私たちの祖先が生まれ、あなたの親からあなたが生まれ、皆さんがK小学校で共に学んだこと。無数の偶然が重なって、今あなたがここにいることを人々は「○○」と呼びます。

ご卒業おめでとうございます。

この文章は、理科と国語(宮沢賢治の「やまなし」)を教えた子供たちの卒業に向けて書いたものです。サングラハで学ぶことを通して、小学校の理科で、国語で、あんな授業がしたい、こんな授業がしたいとワクワクしたものでしたが、それが実現したというわけです。先のE=mc2の授業の時には、終わったとたんに数人が教師用パソコンに駆け寄り、mに自分の体重を代入してAIに計算させ、その答えに歓声を上げていました。また、「やまなし」の授業では、光り輝き芳香であたりをいっぱいにしながら流れ下る「やまなし」を「仏さまだ」とつぶやく子供がいました。もちろん、ただ普通に理科や国語の授業をやったのではこのような子どもの反応は引き出せません。教える側に「コスモロジー」がなければ、到底たどり着けない境地です。

サングラハで、時に講義を聞き、時に言葉足らずな質問に答えていただき、サイゼリアで語り合い、山梨の草原で寝転がり月とのつながり感覚を体験し・・・。様々な愉快なサングラハでの時間を経て、私の中にコスモロジーができてきました。

名前

先の宮沢賢治の童話『よだかの星』『やまなし』は凡夫である私たちの「分別知」が語られていると思います。

『よだかの星」でよだかは鷹から「夜と俺から借りている名前を返せ」と迫られ「これは神様からいただいたもの」と手放せません。「私はよだかだ」というアイデンティティを手放さない態度は、例えばアドラー心理学の視点から言えば「その通り!頑張れよだか!」となるわけですが、物語はそこを超えます。よだかはよだかではなくなり、星、すなわちエネルギーになります。よだかの星は自己超越の物語ともいえるでしょう。また、長く小学校六年生の国語の教材である『やまなし』の授業では、必ず「クラムボン」ってなに?と定番の論争が巻き起こります。そのクラムボンという名前のものが生きたり死んだり、かぷかぷ笑ったり、殺されたりするものですから、「泡だ」「プランクトンだ」「アメンボだ」と悩みます。しかしこれこそ賢治がいたずらっぽく仕掛けたトリック。凡夫である私たちの分別知の証。名前を付けて理解しようとする私たちを優しいまなざしで賢治が見ているように思います。

さて、自他の混乱や混同といったアイデンティティの問題ともいえる発達や心理の問題が子供たちにも増えてきています。「○○がにらんだ」「大勢の中に行くのが怖い」等々。

「私が私でよいのだ。嫌われても大丈夫」という個の確立こそ家庭で、地域で、学校で、はぐくまれるべきでしょう。しかしそこが以前にもまして困難になってきており、バラバラコスモロジーが好き勝手に出来上がり、それぞれが声高に主張しあう様子を目の当たりにすることが少なくありません。

「分別知を超える」―私もまた、まだ先の先・・・。

連絡会員 杉山 喜久一

会報200号の発刊、おめでとうございます。

創刊が1992年2月ということですから、今年で33年ということになるのですね。今までの執筆者の方々、編集、発行に携わった方々の努力の積み重ねが今に繋がっているのだと思います。

「継続は力なり」と申しますが、33年の長きにわたり継続し続けてきたエネルギーは、並大抵のものではないと思われます。心より感謝申し上げます。

私の所属する『日本仏教心理学会』および『日本トランスパーソナル学会』で、岡野先生が設立者の一人である事を知るとともに、先生の著作の中で、偶然手にした本が『自我と無我』であります。私はこの本を一気に読みました。そして先生が学者である以前に求道者であり、その先生の求道者の姿に私の人生を重ね合わせながら、共感しつつ読ませていただいたことを想い出します。読了後、迷うことなく『サングラハ』にそのまま入会させていただきました。

残念ながら先生の体調がすぐれず、私はZOOMで二度ほどお話しをさせていただいただけですが、それでも先生からのお言葉をいただいたことで、深い感銘を得ることが出来ました。

今現在、微力ではありますが少しでも『サングラハ』のお役に立てればと、私なりの問題意識を持って動いている次第です。

重複しますが、先生は学者でなく求道者であります。決して〈智〉に偏することなく、〈行〉としての実践を、先生は必ずや肝に銘じておられるはずです。であるからこそ「からだ・こころ・たましいへの『インテグラル(総合的)』なアプローチを目指すものが『サングラハ』なのです。

道元然り。法然然り。親鸞然り。日蓮然り。

彼らは天台という比叡の山の象牙の塔に引きこもることなく、下野し、艱難辛苦を舐めながらも、社会的実践と個の深掘りに生命を賭けた人たちであります。

〈智〉と〈行〉の行き着く先には〈コスモロジー〉あり。

アメリカ大統領トランプ氏は、多様性を否定しましたが、好むと好まざるとに係わらず、これからは多様性の時代です。以後の会報『サングラハ』におきましても、様々な方に自由に執筆していただき、誌面が賑わうことを心より祈念してやみません。

連絡会員 F・T

会報200号、おめでとうございます。岡野先生と奥様に心からの敬意と感謝を申し上げます。また、会報の発行始め、活動を支えてこられた交流会員、維持会員の皆様のご尽力にも感謝申し上げます。

私が岡野先生そしてサングラハにご縁をいただけたきっかけは、先生が翻訳された『万物の理論』です。トランスパーソナル心理学に関心があったことから『万物の理論』を読み、ケン・ウィルバーに惹かれるようになりました。訳者である先生の言葉も共感できました。意を決し、訳者あとがきに記されたサングラハ事務局に問い合わせたところ、藤沢で講座が開かれているとのこと。地元です。まさにご縁を感じ、すぐ受講させていただきました。暗い室内で座禅から始まり、厳粛な中にも安らぎを感じました。先生の著書や講義、サングラハで取り上げられるテーマ、視点、名詩選…どれも心惹かれ、奥深く学べるものばかりです。しかし、それらを簡単に理解できるわけはなく、私は自分の関心の赴くままに学ばせていただいてきました。螺旋階段を登るかのように遅々とした歩みですが、継続は力、「あっ そういう事だったのか!」と理解が深まり、ばらばらだったものが繋がった時は嬉しくなります。こんな身勝手でいい加減な会員にもかかわらず、先生に何かご連絡すると、恐縮するほど心のこもったお返事を下さいます。講座ではいつも奥様がお茶の用意をしてくださり、笑顔で場を和やかにしてくださいました。一度、奥様がいらっしゃれない時があり、その時の何か寒々とした感じ…。奥様あっての岡野先生、サングラハです。先生ご夫妻のお人柄もあり、連絡会員ながら2011年10月以来繋がらせていただいております。サングラハには大切なものがあるという確信があるからです。

私の学びは、弟が気分障害に罹患したこと、精神障害を持つ多くの方々に出会い、課題を投げかけられ、教えられたこと、それらを抜きには考えられません。治療や社会適応能力の獲得、社会資源の拡充という視点だけでは限界があり、自分自身の人間観を問う日々でした。それだけに、特に仏教・唯識を学ばせていただいたことは本当に意義深いものでした。それは己を知るということに尽きるのではないかと思います。きれいごとでは済まされない色々な事件もありました。それに伴って様々な感情も起こります。自殺未遂を繰り返す弟に、死んだ方が楽になれるのかもしれないと思うのは、本人に向けてだけでなく私自身に向かっても思ってしまうのです。自分の中にあるたくさんの自己中心性、他人と比較したり、人に良く思われたい気持ち…。そうした自分と正直に向き合い、己を知ることはなぜか心を軽くしてくれます。唯識は心をどのように見つめるか、そして人として目指す一つの方向性を明確に示していると思います。とはいえ、唯識を学べば少しは楽になれるのではと人に勧めてみても、仏教と聞くだけで宗教には頼りたくないと言う人もいます。人生を交換することはできません。苦しみを本人が担うしかないことも痛感しました。

福祉関係の現場にいると、「生きているだけでいい」という言葉を時折耳にします。私にとっては今も大きな課題です。当事者の方がおかれている苦しい状況、辛さを思うと、私にはなかなか口にはできませんでした。「生きているだけでいい」と言葉にする時の背景はひとまず横に置くことにして、こんな捉え方があると思います。「生きている事が大事」と諭すかのような場合。「とにかく存在するだけでいい、かけがえのない存在」というとき。そしてもう一つ、ヒューマニズムを超えおそらくは覚りの境地からの言葉…。もし、このような境地を得られたなら私自身にとっても当事者の方にとっても、きっと真の救いになるのでしょう。ただ現実は、私のように考えてばかりというよりも、「生きてりゃいいのよ、そのうちいいことだってあるわよ~!」と明るく言ってくれるおばちゃんの一言に元気をもらえることが多いのではないか。これは愛語、言辞施ではと思えます。

『コスモス・セラピー 生きる自信の心理学』で、先生はこのようにも述べられています。「人間の心がしている一番価値あるものは何だろう?認識することだろうか?いや、それよりも美しいものやすばらしいものに驚き、感動している時が一番価値あることをしていると言えるのではないか?」と。また、記憶が不確かなのですが、フランクルが強制収容所を生き延びられた理由の一つとして「過酷な中でも、夕日を美しいと思える心を奪われなかった事」と言っていたように思います。古来、自然の美しさに感動するだけでなく、気づかされることは多かったではないか、と今更のように思います。青い大空と白い雲を見ると、それだけで気持ちが広がり穏やかになるのを感じます。満天の星空に身を置いた時の、あの吸い込まれていく感動は何なのでしょう。そして、良寛の「淡雪の中にたちたる三千大千世界またその中に淡雪ぞ降る」という歌に出会った時は魂を揺さぶられました。先生は良寛の詩も多数紹介して下さっています。読み返したいと思います。

この数年、月に一度市民講師による茶道を習い始めました。学生時代に少しだけ経験があるのですが、さすがに当時とは心境が違います。生活芸術という意味では道元に近く、総合芸術としてはこれまでは気づけなかった美しいものを楽しんでいます。

古希を過ぎたというのに、知らない事、わからないことばかりです。これからも学び続け、そして学んだことが日々の生活の中で、何気ない言葉や行動となって、私自身はもちろん、ささやかでも他の誰かが前に進めることにつながったら、こんな嬉しいことはありません。書くうちに思い出や思いがあふれ出し、とりとめのない文となってしまいました。ご容赦ください。学ばせていただいていること、このような機会をいただいたことの有難さを深く気づかせていただきました。有難うございます。

連絡会員 山下

サングラハでの学びをはじめてもう10年ほどでしょうか。岡野先生のことを知ったのは「仏教とアドラー心理学」からで、タイミングにも恵まれて高松講座に参加してから今に至ります。

参加してみると書籍「自我と無我」の内で丁寧な解説があったように、まずは自我の確立からという意味を様々なテーマを通して実感するようになりました。特に仏教を岡野先生の文脈で学べたことは人生における大きな幸運であり、まさにコスモスからの大きな贈り物を頂けたのだと思います。

唯識を元に学んだ瞑想では、目に映る世界の境界線が解けながらただただ光となっていく体験から、ある種の中心でもあり、ある種の壁の中のようでもある光の中で「ということはそうなのだな」という視点も得られたように思います。

そして、坐禅・瞑想を重ねながら(ときにはサボりながら)日々の暮らしを通して学びを反芻していくと、同じような言葉からもその都度気づきがあり、ある時には(仏教に限らず)学びだけでも瞑想だけでもやはりダメなのだなと、サングラハの数々の講座にあるそれぞれのサポート力を感じています。

いろいろありましたし、これからもいろいろあるのでしょうが、学びを通して人生を疑いなく肯定できたことには感謝しかありません。

そんな私ですが、現在サングラハのホームページの維持・更新、講義の動画・DVDやサングラハ誌のお届け、原稿の作成に関するお手伝いをしています。200号という節目のこの機会ですので、おすすめの講座や書籍をご案内させてください。

いずれもサングラハのホームページから詳細の確認・お求めいただけます。

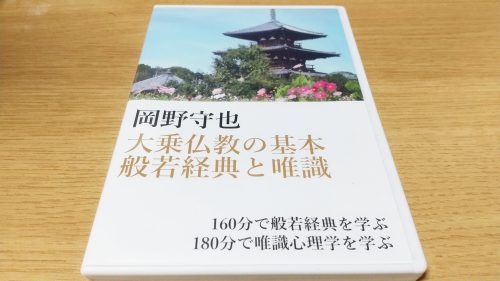

■大乗仏教の基本―般若経典と唯識

「180分で唯識心理学を学ぶ」と「160分で般若経典を学ぶ」のセットで、サングラハにはじめてアクセスする方へおすすめしています。仏教の基本を復習・確認するのにもちょうどよいと思います。特別な装丁のDVDをご用意していますのでぜひお手元に。

■サングラハ・実践の手引き

サングラハ学習用冊子として配布されているもので、坐禅のやり方や唯識の基本用語、無財の七施(ともう一つの布施)といった内容で、日常生活の中で使えて、気になったときにすぐに参照できます。

■道元・正法眼蔵シリーズ

岡野先生がときどき引用されていた「古典は成長する」を深く実感します。私は「梅華」「全機」の響きの美しさが好きです。みなさまはいかがでしょうか。

■コスモロジーセラピー(コスモス・セラピー)」

ご存じの通りアドラーやフランクル、論理療法といった先生のライフワークともいえる様々なテーマを包み込みつつ、現代人の心を支えるオリジナルのプログラムです。日常的にも講義の中で登場する各種ワーク(十円玉のワークや視点を変えるワーク、今この場所から宇宙まで自分の居場所を広げていくワークなど)はどれも気持ちをスッキリと整えてくれます。様々なシリーズがありますが、ピンときたもので間違いないと思います。書籍「コスモロジーの心理学」もご一緒に。

ここでひとつだけ、小さな立場から大きなことを言わせてください。

無明に包まれた人々の意識がいつかひとつの段階を超えるのだとしても、(かつての吉田松陰と佐久間象山のように)時代の変化を先んじて担う少数の人たちにとっての「人々と共に自己を定めるに値する思想・道しるべ」がなければその変化は成し得ず、今も日本と世界を覆う破壊的な混乱の拡大を避けることはもはや難しいように思います。

そんな厳しさが増していく今、真に道を示すことができるのは、正しさに甘んじることなく「妥当性」とその「適用範囲」について厳しく追求し続けてきた岡野守也をおいて他にないのではないでしょうか。

今を生きる全ての人に共有可能な思想・道しるべを、次の世代に届けきるために、これからも学びを続けながら微力を尽くしてお手伝いをして参りますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。(『仁王般若経』全講義を「書」として残したいという当面の目標を添えて)

最後に、岡野先生のご快方とともに、先生に和の時代を見届けて頂けることを切に願います。